Перефразируя классику: Колумбия – страна контрастов. У одних она в первую очередь ассоциируется с мрачными страницами истории борьбы с криминальными картелями, другие же с восторгом вспоминают Габриэля Гарсиа Маркеса, лауреата Нобелевской премии 1982 года, автора знаменитого романа «Сто лет одиночества».

В определенном смысле свои сто лет одиночества все еще переживает и Колумбия, если иметь в виду явный дефицит внимания со стороны России. Согласитесь, не каждый соотечественник без раздумий вспомнит название столицы страны – Богота. Между тем с 1944 года там существует Институт культуры имени Л.Н. Толстого, сотрудники и посетители которого еще со времен Второй мировой войны следят за успехами нашей страны, переводят труды русских авторов на испанский язык, восхищаются Чайковским и Шостаковичем.

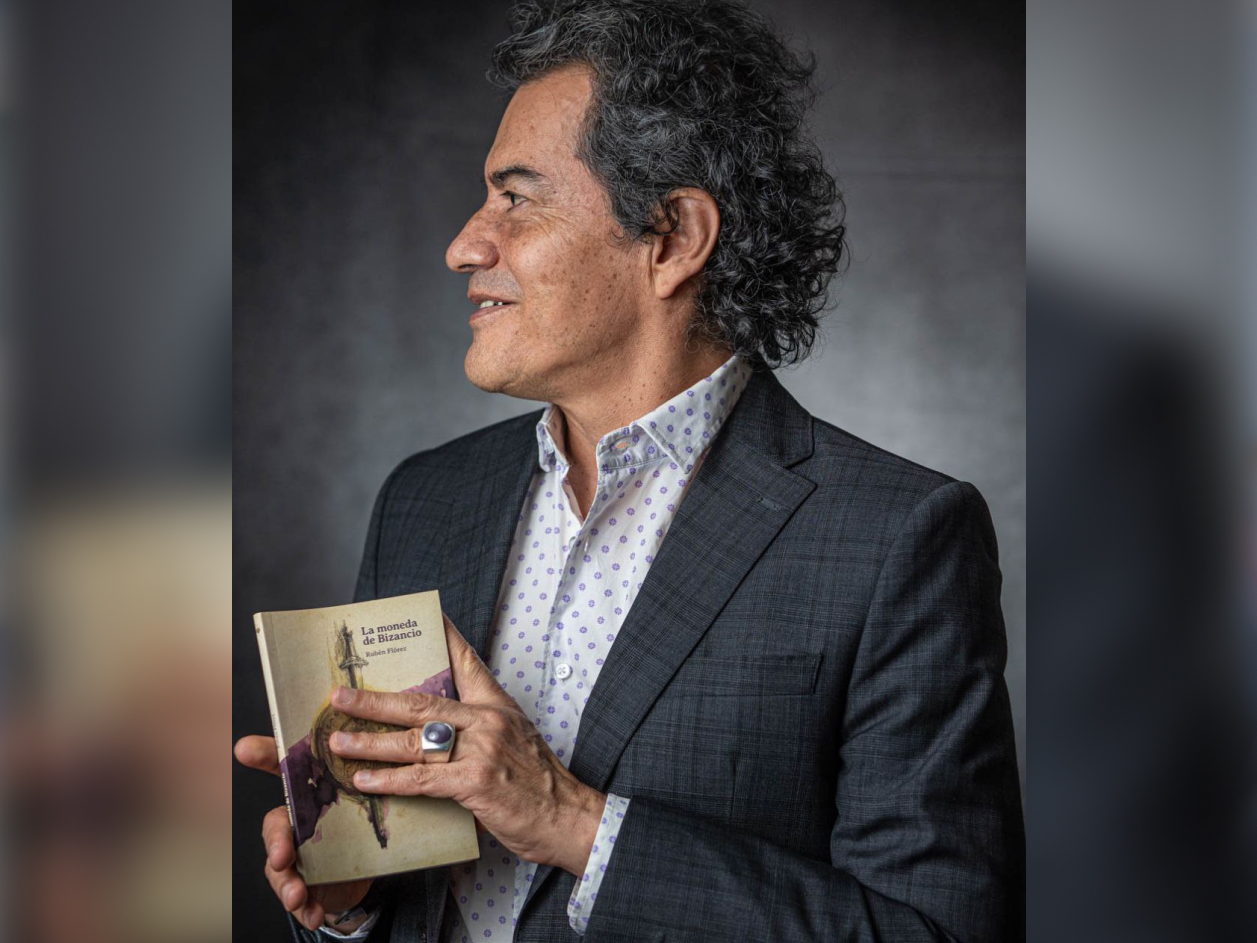

В первой части большого интервью РГМ.Журналу директор Института культуры имени Л.Н. Толстого в Боготе Рубен Дарио Флорес Арсила рассказал о том, что побудило его связать свою жизнь с Россией и почему СССР стал для него символом справедливости, о курсах русского языка в Колумбии, а также вспомнил юношеские годы, проведенные в Москве.

Вы родились в Колумбии, а учиться поехали в Москву, в Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Что сподвигло отправиться за высшим образованием в другую часть земного шара?

Россия, Советский Союз известны в Колумбии благодаря их определяющей роли в победе над нацизмом, которая была здесь встречена с восхищением и восторгом. Однако был повод и личного характера. В нашем доме всегда уделялось большое место русской культуре. У моего отца было много книг, целая библиотека. За чтением я проводил часы и дни, но особенно мне запал в душу роман «Война и мир» на испанском языке. Я до сих пор помню, какое неизгладимое впечатление на меня произвели переживания Болконского, когда он лежал раненый на поле боя; описание того, как Кутузов ставил вопрос ребром: что прежде всего надо спасти – армию или Москву; описания природы и невероятный талант Толстого передавать через это психологическое состояние героев. Прочитав этот роман, я прочувствовал русскую душу и полюбил Россию. Тогда я еще учился в школе и с глубоким трепетом воссоздавал в воображении битву Кутузова, видел солдат на поле боя, людей, которые защищали Москву… До сих пор храню эту книгу. Конечно, мне хотелось познакомиться поближе с этой страной, богатой и боевым духом, и литературным наследием, поэтому принял решение получить образование в России.

Какой тогда была студенческая жизнь в главном интернациональном советском вузе? Что запомнилось больше всего?

Эмоций было очень много, все и не пересказать. В Москву я приехал в августе 1977 года. Стояла жара, а рядом с университетом была небольшая березовая роща, в которой я укрылся от солнца и залюбовался деревьями. Это первое воспоминание. Большое впечатление на меня, молодого колумбийца, произвели преподаватели, которые учили меня русскому языку, начиная с азбуки. Сама азбука тоже удивила, ведь она отличается от привычной нам латиницы. Я чувствовал в ней русскую душу, русскую идентичность. Еще запомнилось, как много мы учились. Выходных почти не было – каждый день занятия, с понедельника по субботу. Такой график был для меня непривычен, но он обеспечил великолепную базу знаний, которой я пользуюсь до сих пор.

Сам состав студентов был удивителен, ведь кроме иностранных учащихся были и представители всех республик СССР, от Кавказа до Дальнего Востока. Все эти люди, молодые, со своей самобытной культурой, особым взглядом на мир, представляли собой целую вселенную. Помимо прочего, Москва – это сам по себе сгусток русской культуры, в городе постоянно проходят выставки, концерты. Хорошо помню первое посещение Третьяковки. Там выставляли русские иконы, и они произвели на меня глубочайшее впечатление. Тогда я был юношей с открытым взглядом на мир, и часами гулял по Москве, изучал новые уголки и забегаловки, слушал, о чем говорят люди, смеялся анекдотам, которые травили их завсегдатаи. Вообще, гостеприимство, открытость жителей поражала. Тогда было такое время, когда ни у кого не было чувства недоверия и подозрений к незнакомцам. Как-то вечером я шел по улице, а мимо меня прошла компания. Я им приглянулся, и они пригласили меня к себе домой. Такие впечатления запоминаются на всю жизнь.

Сейчас вы часто бываете в России?

С Россией у меня сложились теплые отношения. Конечно, я в ней бываю – только в прошлом году посетил дважды. Дело в том, что я занимаюсь переводами, в том числе Пушкина, и меня пригласили на международные конференции, посвященные его творческому наследию. Когда в следующий раз отправлюсь в Москву, не могу сказать, но, надеюсь, новая возможность не заставит себя ждать.

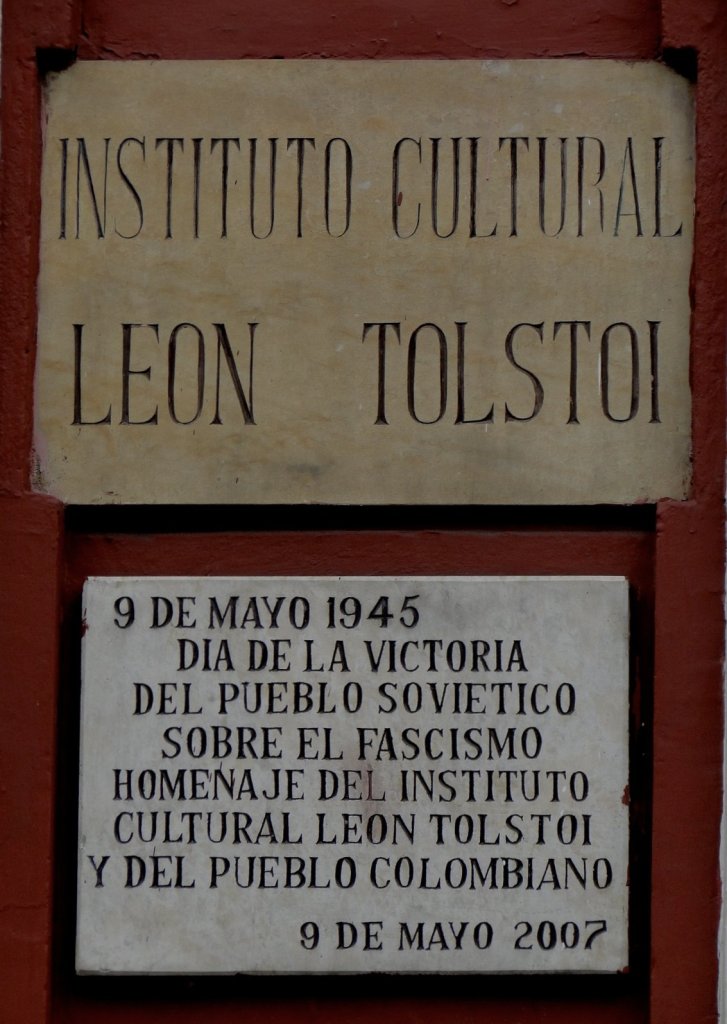

Перенесемся в Колумбию. Вы возглавляете Институт культуры имени Л.Н. Толстого в Боготе. У института, учрежденного в далеком 1944-м, должно быть, богатая история…

Да, он действительно был учрежден в 1944 году, а его создание связано со Сталинградской битвой. Успехи Красной Армии, которая пядь за пядью защищала город, стали для нас настоящим символом стойкости. Тогда казалось, что гитлеровская машина смерти вот-вот победит. В большинстве стран Западной Европы экономические мощности были направлены на ее поддержку, а мы в Латинской Америке с ужасом следили за событиями, разворачивающимися в Старом свете. Но потом до нас дошла информация о доблести и победах советских солдат, о том, что они смогли ценой сотен тысяч жизней совершить перелом во Второй мировой войне. Воодушевленные этим молодые люди, общественные и культурные деятели Боготы, объединились и основали институт, получивший название Колумбийский дом дружбы с Советским Союзом, сегодня известный как Институт культуры имени Л.Н. Толстого.

Переименование института очевидно связано с распадом Советского Союза, но почему решили назвать его именно в честь Толстого?

Конечно, поводом для переименования стали события 1991 года, которые мы восприняли как серьезный удар. Для нас СССР был символом справедливости. Конечно, сейчас к Советскому Союзу относятся по-разному, в том числе и в России, но нельзя переоценить вклад всех народов этого государства в развитие системы образования, в культуру, в создание условий для развития и самореализации простых людей, крестьян и рабочих.

В 1991 году все это рухнуло. Без предупреждения, без официального объявления мир, в который мы верили, исчез. Мы очень сильно переживали, многие говорили, что больше нет смысла ни в преподавании, ни в популяризации русского языка и культуры. И в тот момент, когда мы не знали, куда ведет нас дорога, да и сама дорога словно исчезла, нашей опорой стала русская литература. Дилеммы, которые разрешают ее герои, стали для нас указанием к действию в сложившейся ситуации, и мы решили продолжить наше дело. Переиначивая слова Кутузова, если мы потеряем институт, мы потеряем русский язык и культуру, – таков был наш вывод.

По поводу выбора нового названия долгих дискуссий не было. О Толстом в Колумбии знают с XIX века благодаря нашему поэту Хосе Асунсьону Сильве – он посвятил русскому писателю глубокую статью, в которой подчеркивал значение «Войны и мира» для русской и мировой литературы. Поскольку Толстой – один из известнейших авторов в Колумбии, в честь него мы и решили назвать наш институт.

Чем институт живет сегодня?

Наш центр всегда был и остается местом сосредоточения русской культуры в Боготе. Мы регулярно проводим разные мероприятия, направленные на популяризацию русского искусства и культуры. Так, например, недавно мы проводили ярмарку под названием «Колумб русской гастрономии»: готовили блины, пироги с разными начинками. Также мы регулярно проводим лекции, посвященные русской культуре, и они пользуются неизменной популярностью. Здесь нам на руку играет расположение института – в самом центре города, поэтому все о нем знают. В организации мероприятий нередко нам помогают друзья из России. Так, при поддержке Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве сейчас проходит литературная выставка «Великая невстреча двух гениев», посвященная Толстому и Достоевскому.

Два раза в месяц мы проводим концерты русской классической музыки. Дело в том, что в Боготе еще с 20-х годов прошлого столетия известны и пользуются большой популярностью российские композиторы. В Колумбии очень любят Чайковского, особенно его «Лебединое озеро», Прокофьева, Шостаковича. У нас в институте имеется большой зал, где молодые музыканты и учащиеся консерваторий дают свои первые концерты. Традиционно они исполняют произведения российских классиков и наших композиторов.

Конечно, важнейшая составляющая программ нашего института – это курсы русского языка, которыми занимаются пять специалистов. На занятия ежегодно записывается от 50 до 70 учащихся, в подавляющем большинстве – молодежь. Впрочем, сейчас мы продвигаем программу, направленную на то, чтобы русский язык стал более привлекательным и для взрослых людей, которые интересуются Россией, любят ее и хотели бы там побывать. Сам курс охватывает только основы русского языка и длится 8 месяцев. Работаем мы по учебникам «Русский язык для всех» и «Дорога в Россию» – последнее пособие мы получили только три года назад, и оно нам очень нравится.

Институт живет довольно насыщенной жизнью, для поддержки которой нужны и силы, и время, и средства. Как удается справляться со сложностями?

Первая и основная проблема – это нехватка инвестиций. Мы не получаем никакой финансовой поддержки ни от Колумбии, ни от России, существуем за свой собственный счет. В то же время одно только сохранение здания в центре столицы требует немалых денежных средств. Вторая проблема – дефицит кадров. У нас работают очень хорошие специалисты, но они не становятся моложе, нужно обновлять педагогический состав. В этом направлении работа тоже ведется. Так, в прошлом году мы подписали договор о сотрудничестве с Институтом русского языка им. Пушкина. Надеюсь, это поможет получить помощь в подготовке и повышении квалификации педагогического состава нашего центра. Также мы надеемся, что это соглашение поможет решить еще одну проблему. В институте не хватает современных аудиовизуальных средств, а кинофонд нуждается в модернизации. Нам жизненно необходимы документальные фильмы на русском и испанском языках о жизни в России, это важнейший инструмент для продвижения русской культуры в Колумбии.

Что входит в ваши обязанности как руководителя института?

Список задач очень широк. В первую очередь я отвечаю за культурно-образовательную программу. В этом мне активно помогает вице-президент центра Консуэлла Родригес, с которой мы работаем вместе еще со времен переименования института. Мы постоянно получаем разные предложения о проведении мероприятий, от выставок до выступлений с докладами, и наша задача – определить, соответствует ли та или иная инициатива целям Института, и, если да, включить ее в график событий.

Вторая задача – набор групп для изучения русского языка. Дело в том, что в Колумбии исправно работает западная информационная машина, представляющая образ России в негативном ключе. Так было всегда, но с началом СВО она развернулась на полную мощность. Конечно, все это влияет на сознание людей, и набирать учеников стало сложнее. Но мы тоже не опускаем руки: на каждый новый вызов отвечаем масштабными рекламными кампаниями, в которых объясняем, почему русский язык и литература достойны того, чтобы с ними познакомиться. В этом деле главные наши инструменты – сотрудничество с дружественными СМИ и кинопоказы. В Колумбии любят классику русского кинематографического искусства и с удовольствием пересматривают шедевры.

Еще одна задача – сохранение давней традиции празднования основных культурных и исторических дат, связанных с Россией. В первую очередь Дня Победы. Я уже говорил, что у нас есть большой концертный зал – так вот, 9 мая этого года он был переполнен людьми. Не меньше гостей привлекло и празднование Дня русского языка 6 июня. Также я общаюсь с российским дипломатическим корпусом в Боготе, совместно с которым мы тоже проводим культурные мероприятия. Например, в прошлом году они предоставили нам кинофильм, в котором женщины вспоминали о своей жизни в блокадном Ленинграде. Словом, руководить Институтом – это очень большая и ответственная работа.

Текст: Игнат Матейкин

Фото: архив Рубена Дарио Флореса Арсилы; телеграм-канал Института Пушкина; официальный сайт МИД РФ

РГМЖурнал

РГМЖурнал